Singhasari, sebuah kerajaan yang bertahan kurang dari satu abad (1222–1292), hanya dipimpin oleh lima raja. Namun, kerajaan ini menjadi pelopor bagi Kerajaan Majapahit yang besar yang menyatukan Indonesian kepulauan, Nusantara.

Kerajaan Singhasari, yang didirikan oleh Ken Angrok pada awal abad ke-13, menyatukan Janggala dan Panjalu. Kenaikan kekuasaannya, yang dipandu oleh ramalan, menyebabkan pembangunan candi-candi suci seperti Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Ibu kota, Kutaraja, yang dulunya dikelilingi oleh parit dan kaya akan pahatan, mencerminkan warisan kerajaan ini. Seni Singhasari, termasuk ukiran detail dan pola tekstil, menampilkan perpaduan pengaruh budaya dan simbolisme Tantrayana.

Singhasari, sebuah kerajaan yang bertahan singkat (1222–1292) dan berusia kurang dari satu abad, hanya dipimpin oleh lima raja. Namun, kerajaan ini menjadi pelopor bagi Kerajaan Majapahit yang besar yang menyatukan kepulauan Nusantara.

Sri Rangga Rajasa, yang juga dikenal sebagai Ken Angrok, adalah seorang panglima legendaris dan pendiri Kerajaan Singhasari. Lahir dengan misteri sebagai anak dari Girinatha, ia bangkit dari asal-usul yang sederhana. Takdirnya berubah ketika ia melihat Ken Dedes bersinar dengan cahaya ilahi. Gurunya, Lohgawe, meramalkan bahwa siapa pun yang menikahi Ken Dedes akan menjadi penguasa Jawa. Dengan tekad bulat, Ken Angrok memesan keris sakti dari Empu Gandring dan menggunakannya untuk membunuh suami Ken Dedes, Tunggul Ametung. Setelah merebut Tumapel, ia diangkat menjadi raja pada tahun 1144 Saka, mengalahkan penguasa terakhir Kediri, dan menyatukan Janggala dan Panjalu menjadi Singhasari.

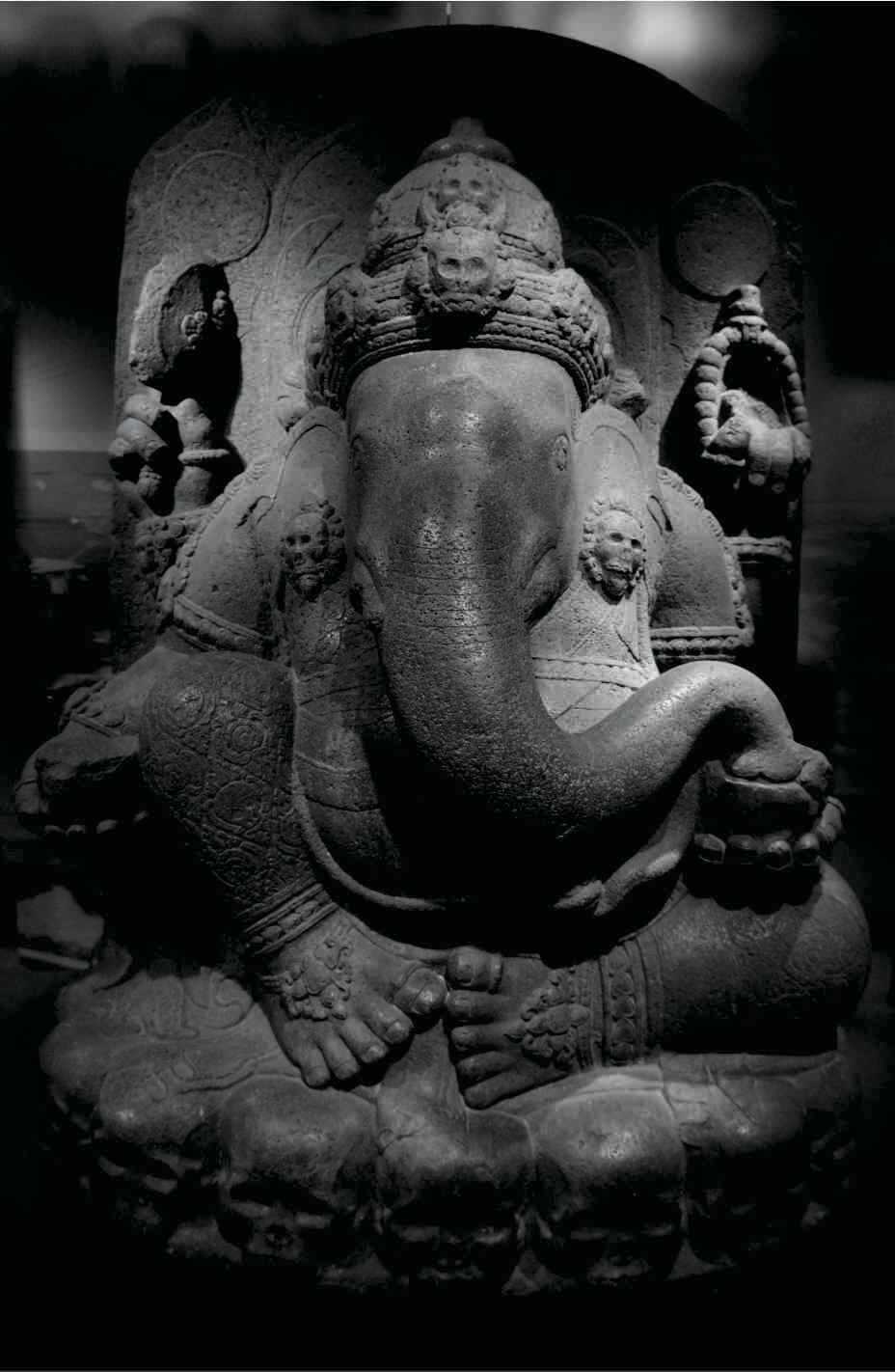

Singhasari meletakkan dasar bagi negara kesatuan dan mewariskan karya seni pahat yang paling memukau. Patung megah Durga Mahisasuramardini, Ganesha, dan Bhairawa yang dihiasi dengan seni Tantrayana, serta Prajanaparamita yang diyakini merupakan potret Ken Dedes atau Dewi Gayatri — semuanya akan kami ungkap dalam *Unboxing Heritage* Kerajaan Singhasari hari ini, yang menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit yang agung.

Ibu kota Singhasari, Kutaraja, terletak secara strategis di titik pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bangau, yang dikenal secara lokal sebagai tempuran (di Jawa Tengah) or Supit Urang (di Jawa Timur). Wilayah ini, yang dikelilingi oleh batas alam, memiliki parit sebagai pelindung dan dulunya memiliki 149 patung, meskipun sebagian besar kini hilang. Bukti keberadaan kraton termasuk sebuah pemandian dan sisa-sisa keramik, fondasi bata, dan alas patung. Ibu kota kemudian dipindahkan ke Candi Jago oleh Wisnu Wardhana (Raja Singhasari yang memerintah antara 1248–1268), dengan Candi Kidal dibangun untuk Anusapati (1222 hingga 1248). Saat ini, situs kraton terletak dekat dengan Candi Singosari, dengan sebuah plaza, atau alun-alun. alun-alun, stretching towards it.

Pada era Singhasari, gagasan tentang kerajaan yang bersatu semakin ditegaskan, membangun warisan Kerajaan Kediri tentang negara kesatuan. Kepercayaan bahwa raja-raja adalah inkarnasi dewa-dewa semakin berkembang, menjadikan candi-candi sebagai situs suci untuk devosi dan dharma, mirip dengan nekropolis di Mesir kuno. Candi Kidal berfungsi sebagai tempat pemakaman suci untuk Anusapati, sementara Candi Jago didedikasikan untuk Wisnu Wardhana. Candi Singosari menjadi dharma bagi Kertanegara (1268-1292), raja terakhir, setelah kerajaan jatuh ke tangan Raja Jayakatwang dari Kediri.

Setelah Ken Angrok menjadi raja, putra Tunggul Ametung, Anusapati, mencari balas dendam atas kematian ayahnya. Ia akhirnya membunuh Ken Angrok dan naik ke takhta, namun kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Angrok. Keterkaitan Anusapati dengan Candi Kidal, yang terletak di Desa Kidal, sangat signifikan, karena candi tersebut terhubung dengan dirinya baik dalam Pararaton dan Negarakertagama kitab sejarah, yang menyoroti pentingnya candi tersebut dalam sejarah Singhasari.

Patung-patung Singhasari merupakan salah satu, jika bukan yang paling indah, bentuk seni, yang terlihat dari ukiran detailnya, serta estetika tinggi dalam ikonografi Tantrayana yang menggambarkan inkarnasi dewa-dewa dan dewi-dewi mereka ke dalam diri raja dan ratu mereka.

Candi Singosari dulunya disebut Candi Menara karena bentuknya yang menjulang tinggi, dan Stutterheim, seorang ahli Belanda, menyebutnya Candi Cella karena empat ruang di setiap sisi dindingnya. Ruang-ruang ini dulunya menampung patung-patung indah dari panteon. Menurut laporan, Candi Singosari merupakan kompleks tujuh candi, yang sayangnya kini telah hancur. Hanya Candi Menara yang masih tegak. Warga setempat menyebutnya Candi Cungkup, dan beberapa menyebutnya Candi Renggo, hingga akhirnya resmi dinamakan Candi Singosari, sesuai dengan nama desa tempat candi ini berada. Nama asli candi ini tidak diketahui karena terkubur selama beberapa ratus tahun hingga akhirnya ditemukan pada tahun 1803.

Untuk sepenuhnya memahami seni tinggi budaya Singhasari, kita perlu mengamati patung-patung dari periode tersebut. Mari kita lihat gaya tekstil yang dikenakan oleh empat patung Singhasari yang disimpan di Museum Volkenkunde di Leiden, yang untungnya telah dikembalikan oleh pemerintah Belanda dan kini dipamerkan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta – Durga, Nandiswara, Mahakala, dan Ganesha. Mereka mengenakan jaket pendek dengan kerah bulat yang hanya menutupi hingga bagian atas perut. Setiap jaket dihiasi dengan pola yang berbeda. Kita dapat mempelajari banyak detail dari jaket-jaket ini, seperti jahitan samping dan tali di depan dada. Detail ini mengungkapkan bahwa jaket Singhasari memiliki kesamaan dengan Sesimping Bali yang digunakan oleh pangeran, prajurit, dan penari.

Kita bisa mencoba memahami makna jaket pendek Singhasari dari sebuah adegan dalam relief Candi Jago. Adegan tersebut merupakan bagian dari cerita cinta antara Pangeran Sudana dan Manohara, seorang putri Kinari. Sudana mengenakan jaket pendek tanpa lengan dalam situasi berbahaya di mana ia harus menyeberangi dua sungai, yang menurut Keith O’Brien, salah satunya adalah Sungai Ular yang hanya bisa dilalui dengan menggunakan jimat magis, yaitu jaket pendek tersebut.

Pakaian lain yang menarik pada keempat patung ini adalah kain yang dikenakan untuk menutupi bagian bawah tubuh mereka. Durga mengenakan dua helai kain, satu menutupi hingga pergelangan kakinya dengan pola tengkorak, dan satu lagi menutupi hingga lututnya dengan pola bunga. Demikian pula, pola tengkorak pada Ganesha lebih terlihat mencolok. Pola tersebut tidak hanya ada pada kain Ganesha, tetapi juga pada anting-anting, mahkota, cangkir, dan sebuah alas yang terbuat dari barisan tengkorak.

Pola lain yang ditemukan pada kain tersebut termasuk wajah yang mungkin melambangkan kepala Kala. Kita bisa membandingkan kesamaan pola kain pada Ganesha di Leiden dan di Museum Nasional Bangkok, Thailand, yang juga berasal dari Singhasari. Menarik juga untuk melihat kain yang dikenakan oleh Nandiswara dan Mahakala, karena kita masih bisa melacak pola tersebut hingga pola-pola lingkaran yang saling bertumpuk yang ada hingga sekarang.

Kita bisa yakin bahwa kain-kain ini dipengaruhi oleh budaya asing yang masuk ke Jawa selama periode Singhasari. Ada kesamaan dengan pola-pola yang digambar pada ilustrasi di langit-langit kuil di Pagan, Myanmar, dari abadth 13. Pada periode yang sama, kita juga bisa menemukan pola serupa di kuil-kuil Kamboja, seperti di Kuil Bayon.

Di Cina, pola serupa digunakan dalam berbagai material, termasuk patung kayu, keramik, dan terutama tekstil. Pola lingkaran yang tumpang tindih ini disebut pola koin atau uang di Cina.

Ada juga potongan kapas dari India dengan pola yang sama ditemukan di Mesir, seperti yang kita ketahui bahwa ada pertukaran antara kedua negara tersebut dan Indonesia. Jadi, kemungkinan besar kain dengan pola ini diperdagangkan ke Jawa dan menjadi inspirasi bagi patung Nandiswara dan Mahakala serta tetap populer hingga era Majapahit. Namun seiring waktu, pola tersebut disederhanakan – dari lingkaran tumpang tindih menjadi sebuah abstraksi yang kita kenal sebagai salah satu pola batik yang paling terkenal, Kawung.

Keindahan ukiran Singhasari tidak hanya terlihat pada patung Durga, Bhairawa, Ganesha, dan lainnya, tetapi juga pada relief-relief candi, seperti di Candi Jago dengan relief basnya yang menggambarkan cerita Kunjarakarna, Patayana, dan Arjuna Wiwaha, yang mengingatkan kita pada wayang kulit.

Patung Camunda ini merupakan perwujudan dari Dewi Durga dalam keadaan marah (krodha), suatu bentuk yang kuat terkait dengan penghancuran. Ini memang merupakan salah satu ciri khas dari sekte Tantrayana.

Patung ini ditemukan di desa Argomulyo, tidak jauh dari Candi Singosari; patung tersebut ditemukan dalam bentuk fragmen, yang berarti telah terpecah-pecah.

Kemudian datanglah para ilmuwan Belanda, pertama Boris, lalu CC Berg, William Frederich Stutterheim, dan lainnya yang merekonstruksi patung ini. Mereka menempelkan dan menyatukan bagian-bagian yang terpecah hingga akhirnya membentuk patung Camundi Indonesia yang langka ini, yang juga dikenal sebagai Camunda. Patung ini dibawa ke halaman Candi Singosari. Mitologi Camundi meyakini bahwa dia mengalahkan Yaksha. Yaksha adalah musuh para dewa, atau Sura, dan Yaksha adalah Asura. Ada dua Yaksha kuat, yaitu Canda dan Munda.

Tidak ada dewa yang dapat mengalahkan Canda dan Munda selain Dewi Durga. Oleh karena itu, para dewa sepakat untuk mengutus Durga dan memberikan senjata-senjata mereka kepadanya. Kita dapat melihat senjata-senjata tersebut dipegang oleh banyak tangan Durga dalam patung ini. Karena dia berhasil mengalahkan Canda dan Munda, maka dia disebut Dewi Camunda. Keterkaitannya dengan Tantrayana dapat dilihat dari pola tengkorak dan kepala yang mendominasi sosoknya. Selain itu, dia duduk di atas mayat yang berserakan, yang merupakan gambaran khas dari sekte Tantrayana. Nama asli Camunda kemudian disertai akhiran “i” menjadi Dewi Camundai, yang berarti devosi terhadap Camunda. Salah satu raja Singhasari yang menyembah Camunda dan keterkaitannya dengan Tantrayana adalah Kertanegara.